其实没有文章标题看上去那么嚣张,莫妮卡·德玛黛(Monica DEMATTE)清癯高瘦,说起中文流利婉转。

伍忱|文 莫妮卡·德玛黛|图片提供

在采访之后的邮件里,她问我:“你觉得到现在还有必要分中国人和外国人吗?还是每个人都不一样?”很显然,她不愿意被当作一个“西方人”,尤其是“在中国的西方人”。因此我难以在这篇文章里用一个肯定的形容词介绍她——她从不跟别人说自己是策划人或者评论家,哪怕是如今时髦的“独立策展人”称号对她来说,也太“窄”。她的简历非常庞杂,从威尼斯大学印度及远东艺术史博士到博罗尼亚大学东方语言系和威尼斯大学东方艺术系的老师,再到无偿为独立杂志《PRIVATE》编辑、组稿。从 1986 年开始,她像一只候鸟,每年都会在中国呆上三四个月到半年。只要来中国,她就不会歇着,每天都外出跟朋友、艺术家们交流,策划展览,在高校举办各类研讨会。按她的话说就是“劳动强度非常大”,然后再带着将近半年的“田野考察”资料,回到出生地意大利特伦托城,在她父母的村庄里安静住下来,“消化”这些资料。

回忆起 80 年代,她觉得很好,那时不管什么人都愿意接触、访问,大家在一起通宵地讨论艺术,而现在她只希望去深入关注一些人。很显然她不是个沉湎于过去的怀旧者,她说自己喜欢“向前看”。但我隐隐感到,她也不是个“与时俱进”人,中国在变,艺术在变,艺术家在变,而她似乎只按照自己的频率行走着。

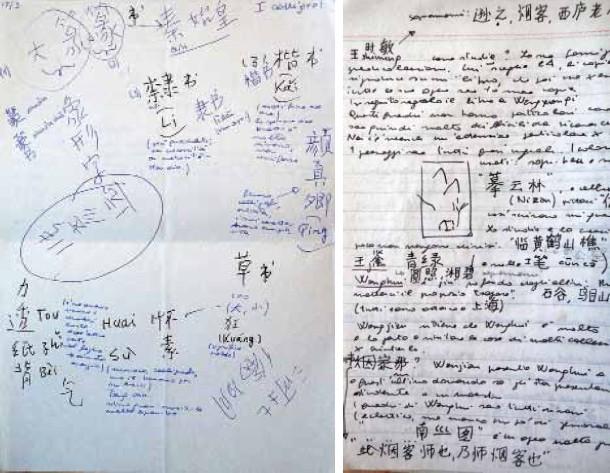

1989 年,德玛黛在广州美术学院的课堂笔记。左图:迟柯老师的第一堂课,右图:陈少逢老师的课

ArtWorld:谈一谈您 80 年代末期在中国的一些经历吧。

莫:1988 年我在中山大学读了 4 个月的中文,开始并不认识艺术家。后来有人邀请我去参加一个派对,在那里见到了杨诘苍,我们发现彼此在对“道家”思想的认识上有很多共同点,于是成为了朋友。接着他为我写了三封介绍信,分别是给费大为、侯瀚如和栗宪庭的,推荐我参加黄山会议1。在那里我认识了中国当时的一些艺术家。

在中山大学学了半年中文之后,我去广州美术学院跟着迟柯老师读中国美术史。在那里认识了摄影家罗永进,我们是同学,他英语好,有时会帮我翻译。1990 年,费大为邀请我拍一部有关当时中国艺术家的纪录片,我借了机器从广州到北京再到上海、杭州,这一路上见到了夏小万、孟禄丁、徐冰、刘小东、李山、余友涵、耿建翌、张培力等人,分别与他们交流、拍摄。那时候大家都没有名气,但是非常热情,很愿意在一起交流。

现在我还是关心艺术,但不关心当代艺术,因为当代艺术已经变成了一个系统——进入这个系统的人就是当代艺术家,而我对这个系统是没有兴趣的。艺术不是上班,是生活,看谁或者听谁都来自自我的需要。

现在艺术在中国缺乏独立性,太看重商业,我不反对卖作品,但如果一个艺术家做作品时要考虑能卖多少钱,那我非常怀疑作品的质量。

1998 年,在广州跟年轻画家们魏青吉、杨凡、段建宇等人准备他们的展览《复数个性》

ArtWorld:前面你提到和杨诘苍对“道家”的理解上有共同点,可以具体说说吗?

莫:“道”可以说是我来中国的原因。还在意大利读艺术的时候,我曾在贡布里希的书里发现他对中国画“留白”的介绍,很感兴趣,因此把有关中国文化的书都找来读,当然是英文或者法文版的。读了《庄子》和《道德经》,非常喜欢。它们里面并没有涉及太多的艺术,而是在讨论人生。我想如果这世界上没有别的书,只有它们,那么对我来说也够了。你知道,说到“道”,可能就不是“道”,真正要把它变成自己的态度,需要很长时间。我以前对待事情会“急”,现在好多了,有没有某个机会,对我来说已经不重要了。上世纪 80 年代,我来中国想寻找“毛”和“道”。但那时候,“毛”的影子已经淡化了,而当时的中国人也不关心“道”,没有人读这方面的书,所以我几乎找不到什么人可以交流。但是我却发现了中国的现实,而这之前了解的都是古代中国。

ArtWorld:读过您给画家丁乙写的评论,还有一篇写近十五年来西方评论家对中国艺术的影响。这两篇文章给我的感觉是,您是好奇的,同时又很冷静,对艺术的观察是落实到非常具体的层面上。

莫:写文章对我来说是一个学习的过程,语言可以帮助我理清自己的思路,写出来和说出来也不同,写出来自己以后还能看,几年内别的人也还可以读到。写文章有助于我把艺术家搞清楚,但你必须认真负责。我只写自己喜欢和佩服的艺术家,写文章时候不会看别人之前的评论,而是靠自己从小培养起来的对视觉的敏感度,进入作品和画家本身。不同的艺术家我会有不同的写法,比如对于丁乙的艺术,当然会用冷静的视角去观察,因为他的作品就是冷静、克制的;但写到张恩利,《人性,太人性的》,就跟冷静没有关系了。我的文字风格会根据艺术家的风格来走。

ArtWorld:在中国当代艺术中有一种戏谑的说法——“看医生”。作为“病人”的中国艺术家需要从作为“医生”的西方评论家那里得到治疗和指点。您有没有被当作“医生”?

莫:要知道,我不完全是“西方评论家”。首先,那些西方评论家大多不会中文;其次,在我来中国的时候,几乎没有人在关注中国当代艺术;再次,西方评论家们可能只去北京、上海、广州、四川这几个地方,但我去的地方太多了,包括湖北、河南、甘肃等。关心艺术是我的生活需求,不是说要发财、出名,我那时候对这个没兴趣,现在也是。我现在已经不关心那些成功的艺术家,而是关心对商业不感兴趣的人,因为他们比较纯粹,可能在当代艺术中,他们缺乏自信,需要我的鼓励,但同时我也需要他们的鼓励。

1998 年 12 月 31 日,在昆明上河会馆与艺术家李季、刘建华、毛旭辉等人喝茶谈天

ArtWorld:您现在会关注 80 后的艺术家吗?

莫:基本上不太关注,顺其自然,不会刻意去关注他们。大多数80后的趣味,我不是很认同。

ArtWorld:除了中国之外,对其他亚洲国家的艺术有什么看法?

莫:其他亚洲国家的艺术我也很有兴趣,比如孟加拉国,他们的艺术还没有进入国际市场,因此艺术家的作品跟自身关系很密切,我觉得这是比较正常的。假如一个有文化背景的艺术家做作品要考虑很远地方的观众或者评论家,那么就太奇怪了。