(感谢陈界仁提供本文全部图片)

我们一开始就在与文化传统的断裂和失败的现代性中。这个无法选择的事实,某方面来说是我们的起点。这让我想到鲁迅因为在日本求学时,看到日本人拍摄中国砍头的刑罚幻灯片,刺激了他后来的文学创作,这也是我认为“被摄影者的历史”中重要的一刻,一个通过观看的折射所创造“重新叙事”的行动。另外蒋渭水临终前与家族、同志的合照,也同样是一个关于凝视的重要一刻,那是一个有意识穿越当下摄影机,向未来说话的凝视,被摄影者将自身做为主体且发言的影像。这两个例子:鲁迅是由观看者转为叙述者,蒋渭水由被摄者转为凝视者。这两种态度,某方面构成我想延续的精神,一种具反转能力的观看精神。

── 《郑慧华与陈界仁对谈——充满想象,并且顽强的存在! 》, 《艺术与社会》

台湾最具国际能见度的艺术家之中,以影像创作为主体的艺术家占了绝大多数。其中侯孝贤、杨德昌、蔡明亮,属于台湾新电影脉络下的作者,陈界仁则是其中唯一以造形艺术为创作主体的作者。这四个作者中的前三位,都曾经藉助法国艺术电影的发行网络对外宣传。在经过法国大奖认证之后,才回过头来得到本地媒体与官方的重视。国外的支持,无可否认地成为这几位导演能够继续工作的重要推动力。可以确定的是,没有这些断断续续的外资、技术,以及最重要的、跨国文化宣传系统的支持,这几位导演将很难为其母土所承认,更难于在本土取得持续之创作资源。

即令如此,在本地媒体大幅报导、官方提供拍片资源、相关机构认定为国家形象代表的状况下,这些导演的作品在本地却依然乏人问津!总体言之,台湾的大多数人,对于这些探索他们自己每日生存环境现实的影片似乎兴趣缺缺,若要他们掏腰包进戏院看这些电影,基本上不大可能。即使回放于电视频道,这些片子依然边缘,大部份电视观众认为这些片子太过沉闷无趣而予以略过。与此同时,好莱坞电影、香港电影却在社会各个阶层无往不利,其影响力普及于各个社会阶层,屡创票房佳绩。

如果认为这种现象仅仅是由于电影内容过度冷僻,事实却又并非如此。台湾人对于绝大部份探讨自身命运的任何艺术作品根深蒂固的排拒,甚至超越了教育程度与专业限制,绝大多数的所谓知识分子,以及广义的文艺工作者,都无法对这些反应在地历史的影片作出回应。这种状态既不仅限于电影,也不仅仅出现在被欧洲重视的本土艺术家身上,这种对于本土历史文化的集体冷漠是一种长期存在的普遍现象。这种现象难以形容,却又无所不在,在台湾各个政党高呼重视本土文化的宣传声中,矛盾而诡异地存在。

正是这个奇异的盲点,突出了艺术家陈界仁的创作,如果说前述的三位导演,只是呈现了本土常民生活的小历史与精神样态,陈界仁的创作则是直接冲撞观众的心理安全界线,强迫观众审视自己的盲点。陈界仁以其精确的操作,召唤出了台湾人最为难堪的,以各种方式压抑掉的自我,迫使这种看不见、听不到的“自我荒废化的精神样态“浮出水面。

在陈界仁的作品《魂魄暴乱》(1996-1999)系列中,他以陈旧的计算机,修改重绘了13张历史照片。以自己的照片替换其中的人物形象。艺术家本人时而扮演加害者,时而扮演受害者,时而担任旁观者 。在“法治图”中,他以自己的脸部替换了屠杀雾社原住民之后的日本军官面目。在“去势图”中,替换了清末的上海外国人围观下所展示的宫刑囚犯面容。在“自残图”中,陈界仁同时扮演了国民党清党屠杀中行刑者与受刑者的角色,“失声图”则锁定在1945-1949年国共内战时期的农民杀戮场景,陈界仁以国民党裸体军官之姿,狂笑高踞尸堆之上。这些照片中的已逝者,无论其当时在场所扮演的角色为何,他们注定在幽微的历史中彻底消音,沦为各式各样语言暴力下的幽魂,他们被大历史预设的规划指配角色,甚至在死后百年,依然被动的成为各种不同观点角力下的僵尸教材,国家自我合法化的论述,成为阅读这些照片时唯一的强音。陈界仁,在对于这些老照片的出神凝视之中,听到了幽灵吱吱的杂音,他缓缓地意会到了这个无法被述说,也不可能以正常方式来理解的讯息 : 这正是陈界仁所着意的,无法界定的,“被合法性所彻底排除的‘历史之外’的历史”。 陈界仁在其创作自述“招魂术——关于作品的形式“(1997)中说:“在(对于历史照片)凝视的恍惚中,我常‘看见’了我自己,我看见了作为‘受难者’的我,我看见了作为‘施虐者’的我,我看见了作为‘共犯’的我。在我凝视着过去的历史影像时,过去同时也回望着我,过去看见了现在。并将穿过我的凝视,看向未来,‘过去’望向镜头,望向着隐身在摄影机后的拍摄者,也望向着未来……”

这些幽灵,从来未曾离去,它们就在你我体内,而他们的失声状态,也正是我们的失声状态,他们哽咽在喉,始终哭不出声的那一口气,也堵在我们的胸口,但却不存在可以被传述的故事。这些幽灵藉由未能自觉处理的父母、亲戚、朋友、师长而直接传递给下一代,这些幽灵附身于城市空间之中,在街巷、 拐角、厕所、化粪池、水塔、楼梯间、广场、大道、商场、市政府、总统府之间,它们隐藏了前人的贪婪、愚昧、压迫、施暴、奴役、监视、囚禁、压抑,这一切的恐怖,都以记忆的形态,附身于建筑阴影之间。这些幽灵并不发出哀鸣,恰好相反,它以极度沉默之方式显现,它不但不诉怨,还以我们的声音为食,从而以“负”的形态活在我们的身体中,并且制约我们所有的行为,它的显现不在我们的意识之中,它们只在我们的逃避中显现,我们不能面对己身的黑暗,并不意味者我们面对的是光明,恰好相反,它让我们每一个行为都带有它怨恨扭曲的阴影,人格是变形的、欲望是扭曲的、逻辑是他人规画的、想象力是被他人建构的,幽灵无法超脱此一控制/被控制模式,它们只能以自己被奴役的方式再度附身于他人。

将陈界仁有关于失声的隐喻联结上台湾的近代史: 日本五十年的殖民统治,国民党长达40年的反共戒严,美国透过大众传播媒体在岛上进行的全面冷战文化洗脑,共同创造了一种人民的集体失声状态 :。经历二二八或五零年代白色恐怖,亲人朋友遭杀戮失踪,却必须噤声掩盖的长期压抑,摧毁了每一个个人认同自己身份的可能,数十年后,当历史的谈论不再是禁忌时,人民早已忘却如何建构自己的存在经验。

陈界仁具现了一个盲点,一个被跨国殖民机制与国家机器(他的说法是“各个主权国家的统治阶级所组成的全球‘帝国’股份公司 ”)以民主化、自由化、现代化、民族主义等合理化论述所蒙蔽的巨大盲点;这是一个失声的所在,从属于“内在殖民”的结构。所谓的内在殖民,就是第三世界国家机器在跟随西方现代化脚步的同时,对内所创造的排除结构与权力控制手段,这种内在殖民是全面性的,从语言、教育、科技、学术、体制各方面多管齐下,最终以集体身体管训的方式来达到基层控制的全面落实。强迫遗忘自己的身体,强迫遗忘自己的个人历史,强迫遗忘自己所曾经受到的挤压,全盘接受既成的几种官方版与“准官方版”大历史思考模式,而这几种模式或许表面矛盾,却共同拒斥各种各样的边缘历史,遗忘非官方的论点,最终目的在于逼迫个体遗忘自己从未成形的主体,最终个体也不再成其个体,而成为帝国机器零组件的一个部份。

此种失声状态在台湾文化症状上最为鲜明的显现,就是对于与自身历史相关的本土创作之无法辨识。台湾由官方到民间,甚至大半个学术圈,只能够坐待“外国专家”来提出指导以及认证。奇妙的是,这种认证即使一再反复,也不会增加主体的文化信心,各类专业的各个领域,都表现了对于西方文化价值观不可脱离的长期倚赖。这种深层的倚赖来自于殖民主意志的全面渗透,因而无法从任何单一观点来解释,从政治上的倚赖、经济上的倚赖、技术上的倚赖、文化上的倚赖,最终内化成为一种美学上的倚赖。依照陈界仁的说法:

“无论是‘帝国’与资本主义,都一样企图通过将文化透过将文化‘同一化’、‘工具化’和‘通俗化’的策略,消灭和弱化其它异质的、差异的文化……我们过去的生命和历史经验,就是不断地被训练成服务于国家和资本主义的‘工具’,我们生命里的感性与诗性不断地被压抑或被视为‘无用’之物;资本主义的治理技术,包括将我们的感性经验、情感的表达方式与想象力给统一起来……易‘懂’的好莱坞电影,某方面就是一种治理技术,它让我们对于异质的、陌生的、他者文化,失去了开放的态度,失去了聆听的耐心。”(《当事者的再想象与再书写——陈界仁的创作自述》,2010)

此处所谓的“美”之标准由西方资产阶级界定(2),经由主流文化工业生产输出,再经过被殖民国“本土化”之政客、商人、中产阶级来分层代理,其结果就是在地文化之被切割分化。殖民者将倚赖感与自卑感一起深深的内化到被殖民者体内,同时以媒体手段施以种种好莱坞式奇观之震憾,最终使得被殖民者不复能言。他们口中所吐出的所谓文化观点都是别人所提供的现成商品,最终只能代表殖民主之观点与利益。

陈界仁控诉维持者内/外的双刃特性;在对外批判美国全球帝国主义暴力的同时,陈界仁也内批台湾人对于东南亚、大陆新移民所施予之同样模式的暴力,在批评国民党国家机器的白色恐怖时,却也一刀砍向自己作为“外省人”的“原罪”,陈界仁有技巧的以此“内在破坏”的方法避开强大的收编论述,避免成为任何一种民族主义、国家主义、山头主义的帮凶,从而维持其地下反抗的姿态。

台湾之国民、民进两党在走向现代化、本土化、国家化建构时,必须建立起文化权力机制,但此一机构文化系统是高度操作性与机械性的,它可以在无需终极价值判断,甚至无须人民共识的状态下进行,对于高度媒体化、自我景观化、自我镜像化的台湾国家机器而言,陈界仁,一如前述的三位导演,以其国际性的声名,而具备可操作之价值。国家机器的唯一目标,在于权力之掌控,至于从灵魂土壤中成长的真文化,国家机器是视而不见,更不具备有任何判断能力的。陈界仁的作品,经过欧美各大美术馆、双年展多年之认证,在国家艺术机制的认知中,更甚于任何本地学院山头之判断,而颁发给陈界仁2009年国家文艺奖章,就是这种国家集体精神分裂的荒谬展现,只有在终极认同价值是空白的前提下,陈界仁的深层批判方可被国家机器搁置,国家机器以陈界仁受西方世界肯定之“具体成就”,挪借作为自己的认知,并将之视为“国家级艺术家”。陈界仁有技巧地在游戏规则的边缘潜行,他的获奖与领奖,都必须被认知为其破局行动总体环节中的一部份。果然陈界仁在翌年台北市立美术馆《在帝国的边界上》个人编年展开幕式上,以具体行动宣告了他与公部门的关系。

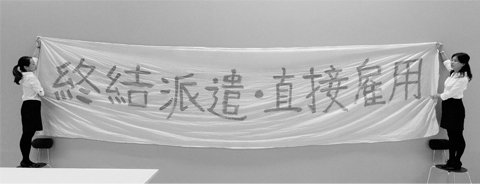

陈界仁公开道别了这座台湾最具代表性的美术馆,并邀请长期被人力中介公司剥削的国立美术馆导览人员入场抗议,(3)陈界仁批判北美馆长期以来忽视了在地知识生产的职责,不进行深度研究与学术累积,反而迄迄于展出以参观人数为导向的,高度资本化、商业化的商业艺术。陈界仁提出人民必须从自身经验出发,编写属于自己的艺术史,打破殖民文化代理机关假自由之名,复制帝国/殖民主面具之实的假象。

陈界仁从来不是传统意义上的艺术家,他着意的是一种对抗性的集体治疗,并在体内与体外,过去与未来之间进行不可思议的转换。他将逼视转换为解放之力量,将政治转变成心理治疗。藉由通过仪式一般的经验,迫使观众意识到自己体内累积的,最终将以肿瘤方式成形的恶业。置身于帝国操控一切的世界,置身于这场不对称的对抗中,在我们早已被敕夺掉一切记忆的前提下,无论这些去殖民行动看似多么渺小,都将为这个新黑暗时代燃起星星火炬。

注释

1:台湾批评家王墨林语。

2: 当然,西方国家在对外输出殖民主义的同时,也同时在对内进行程度不等的“内在殖民”。

3:台湾国立美术馆(非北美馆)长期以人力中介公司招聘担任第一线教育工作的导览人员,规避劳基法假期、签约的规定。 (北美馆陈界仁开幕现场 http://www.youtube.com/watch?v=fandSjOmh18)

*特别感谢王墨林先生为本文多次审稿、校对,以及在本文书写期间的指教。